テクノなブログページ

迫りくる震度7 その1

【震度7と大震災】

震度7とは

震度7は、最大級の被害をもたらすものです。

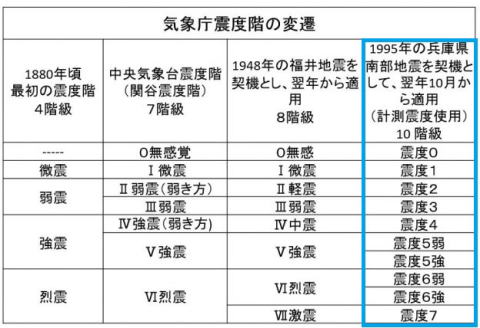

震度は、ある場所における地震の揺れの強弱の程度を表すもので、その地震のゆれの大きさを表す指標として、日本では気象庁震度階級が用いられます。

震度7は、現在の10段階の気象庁震度階級での最大震度です。

1948年(昭和23年)6月28日の福井地震(M7.1)では当時の震度階級で最大震度6でしたが、被害状況からは震度6では適切に表現できないことから翌年に震度7が新設されました。

しかし震度は体感による観測により指針にある階級表から判断されろもので客観性が低く時間を要し、更に震度7は「後日の調査により被害状況から判断する」ものでした。

1996年(平成8年)4月1日の震度階級改定により、体感による観測を廃止して震度計による観測からの計測震度となり、更に震度5と6にそれぞれ「弱」と「強」が追加されて細分化し、現在の10段階の震度階級となりました。

計測震度6.5以上が震度7ですが、これは兵庫県南部地震で現地調査結果から、震度7の揺れが有ったとされる範囲で観測された強震加速度波形から計測震度を算出すると、6.5前後の値であったことから定義されました。

「出典:気象庁震度階級表」より作成

計測震度7.0以上を観測した例が無く、実際どのような被害が発生するか不明確なことにより、震度7が上限の震度階とされています。

兵庫県南部地震以降、 震度7 の 大地震 が各地で発生しています。

最大級の被害をもたらす震度7は、

道路・橋梁・鉄道路線・上下水道・電気・ガス・水道・電話・などの社会基盤インフラが甚大な被害を受け、高密度に密集した大都会で震度7の大地震が発生すると、街が都市が破壊され壊滅的な状況に至る危険性が有ります。

近年、日本各地で自然災害が頻発し激甚化していますが、老朽化した社会インフラが急速に増加していき、今後の地域防災力の低下が懸念されています。

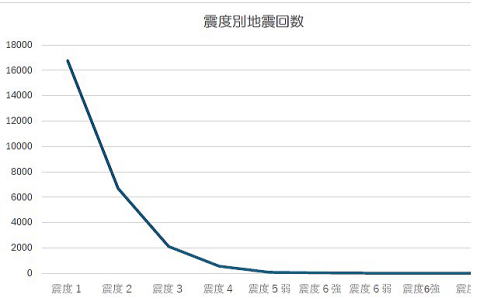

以下のグラフは、気象庁震度データーベースで、過去10年間の震度別地震回数表をグラフ化したものです。

震度5以上は地震発生回数が少ないのですが、大都市で震度7の直下型地震が発生すると、甚大な災害に至ります。

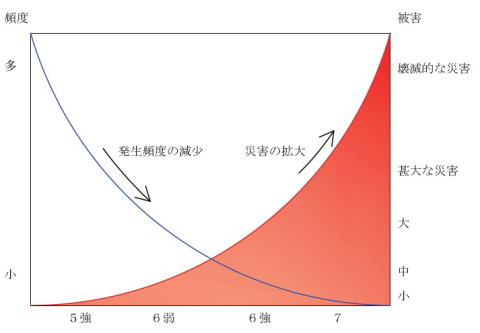

震度ごとの発生頻度と地震被害のイメージ図

震度階や計測震度の上限域は、建物倒壊の危険性のみならず、社会インフラを含めた都市機能の破壊に至る最大級の被害をもたらす領域として認識することが大切です。

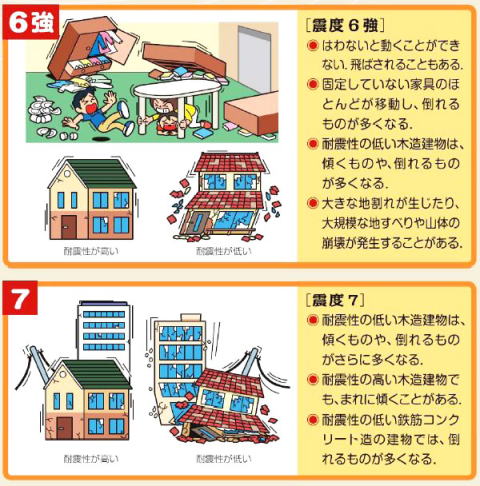

震度7と建物被害

震度7の地震で、耐震性の低い建物では倒壊が発生する場合があります。

「出典:気象庁震度階級の解説」より引用

気象庁震度階級関連解説表 のページ最後にある以下の資料が、震度と被害状況との関係で参考になります。

「気象庁震度階級関連解説表」[PDF形式:235KB]

気象庁震度階級の解説[PDF形式:1.4MB] (広報用資料)

大地震が発生すると、大破して使えなくなる建物が数多く発生し、更に弱い建物は倒壊し人を傷つけ殺し、火を噴き大火災が生じ、大都市では破局的な状況が待ち構えています。

多くの方が大地震の犠牲にならないようにするためには、まずは住宅の倒壊を防ぐことがとても重要です。

「東京駅前の焼け跡、日本橋方面」

出典:気象庁ホームページ(関東大震災 写真集)より引用

これから30年ほどは要注

日本全国に数多くの活断層が有ります。

これらの活断層で直下型地震が発生すると震度6強~7の地震になる危険性があります。

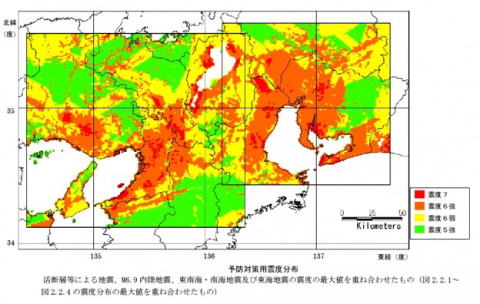

以下の図は、 近畿圏でのM7.0以上の活断層、M6.9の直下の地震、東南海・南海地震及び東海地震の震度分布を重ね合わせ各地点の最大震度をとったものです。

平成26年版内閣府防災白書より引用

震度6強・7の予測エリアが都市圏の住宅密集地に広範囲にわたっています。

震度6弱であっても大阪府北部地震では「一部損壊」が多数発生しました。

地震が活性化している近年では、震災対策をきめ細かく進めて行く必要があります。

地震に関するより詳細な内容は 「地震防災研究推進本部ホームページ」 が、とても参考になりますので、まだ見られたことが無い方は、ぜひ一度ご確認されることをお勧めします。

ページ内に、「長期評価結果一覧」が随時公表されています

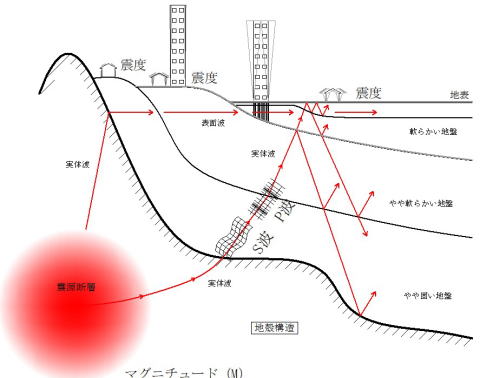

震度は特定の場所で観測される地震の揺れの強さを表す数値で、マグニチュード(M)は地震そのものの規模を表す数値です

マグニチュード(M)と震度のイメージ図

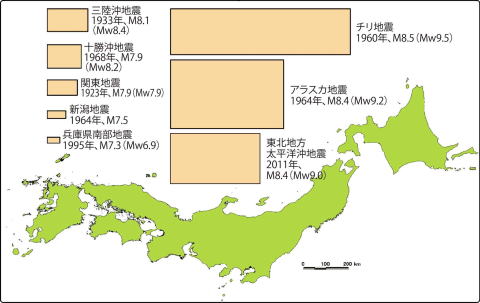

M8クラスの内陸型地震としては、大正関東大震災を引き起こした関東地震(M8.0程)がありますが、歴史地震以外の記録に残る内陸型地震として観測史上最大の1891年濃尾地震(M8.4程)があります。

活断層による発生時期の予測が困難な地震以外に、周囲的に必ず発生する巨大地震として、海溝型の東海・東南海・南海地震が有ります。

このタイプの地震は、内陸型の地震とは比べようのない巨大なエネルギーで、広範囲に地震被害をもたらします。

2011年東日本大震災が発生した「東北地方太平洋沖地震」は、発生が懸念されている「東海地震」「東南海地震」「南海地震」と同様の海溝型地震でした。 「東北地方太平洋沖地震」は同様の海溝型地震ですが、複数同時に発生する連動型地震でMw9.0の「超巨大地震」に分類されます。

下の図では、マグニチュードの大きさの違いを面積で示されていますので、感覚的に各地震での、震源の地震エネルギーの大きさの違いが良く分かります。

マグニチュード(M)の数値が、0.1増えると1.4倍、+0.2で2倍、+1で32倍ものエネルギーを持つ地震になります。

「出典:地震調査研究推進本部」防災・減災のための素材集より引用

震源の地震エネルギーの最大はチリ地震のMw9.5です。

理論上はM10ほどが最大規模と考えられ、東北地方太平洋沖地震の30倍にもなり、もはや人知を凌駕する規模のエネルギーですが、地球の歴史のおける何万年何億年の期間で、超巨大地震は必然の現象と言えるのかも分かりません。

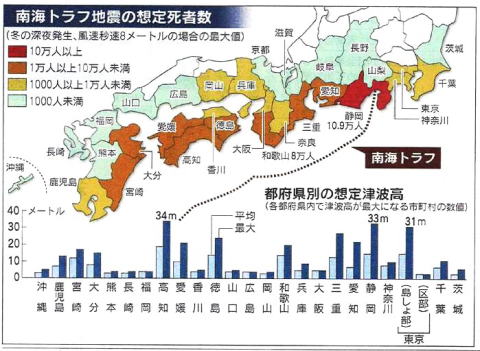

次に発生する海溝型の南海トラフ地震が、「東海地震」「東南海地震」「南海地震」の連動型になることが懸念され、その場合の最大規模はM9クラスになると想定されています。

南海トラフ地震の被害予測

内閣府の有識者会検討会は29日、駿河湾から日向灘の「南海トラフ」を震源域とする最大級の地震が起きた場合、最大32万8千人が死亡し、238万人6千棟が全壊・焼失するとの被害想定を公表した。

津浪からの迅速な避難や建物耐震化で最悪ケースの死者は6万1千人に減らせると内閣府は説明。減災対策を進めるよう呼び掛けている。・・・

「日本経済新聞2012年5月30日記事より引用」

内閣府防災情報のページで、令和7年3月31日公表の報告書では、

3.最大クラス地震の被害想定について(被害の様相)

■建物・人的被害

・ 地震の揺れにより、約61万棟~約127.9万棟が全壊する。

これに伴い、約1.7 万人~約7.3万人の死者が発生する。

また、建物倒壊に伴い救助を要する人が約11.3万人~約30.7万人発生する。

さらに、約102.8万棟~約197.4万棟が半壊する。

・ 津波により、約16.1万棟~約20.8万棟が全壊する。

これに伴い、約9.7万人~約21.5万人の死者が発生する。

また、津波浸水に伴い救助を要する人が約6.1万人~約8万人発生する。

・ 延焼火災を含む大規模な火災により、約6.3万棟~約76.8万棟が焼失する。

これに伴い、約1.4千人~約2.1万人の死者が発生する。 ・

液状化により、約9.4万棟~11万棟の建物が沈下被害を受ける。

・・・と、非常に大きな被害想定がなされています。

都市圏での大地震では、常に大きな地震災害が発生します。

震度7を理解し震度7に備えることが身近な減災につながっていきます。

2025年8月20日改定

京都府・大阪府・滋賀県・奈良県で、耐震診断・耐震補強に関するご相談は、「構造物の医者」の石山テクノ建設に、お気軽にご相談ください。

電話でのお問合せ:

TEL :075-682-4377(平日 9:00~17:00)

メールでのお問合せ

お問い合わせフォーム