テクノなブログページ

迫りくる震度7 その13

【擁壁が壊れる原因と対策①その擁壁は大丈夫ですか?】

もくじ

1,近年頻発する擁壁の倒壊被害

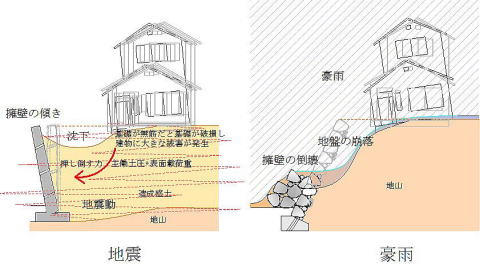

擁壁は、台地や山麓以外に、河川や水路、高さが2m以下の個所を含め、多くの場所に有りますが、地震や豪雨により老朽化した宅地擁壁の崩壊・倒壊、法面の崩壊が発生し、宅地や建物に被害を与えるとともに隣地や第三者へ影響を及ぼす事例が増えています。

住まいの安全対策で、建物や敷地が傷んでいると目に付きやすく、美観だけでなく劣化や損傷、漏水個所などの補修や補強が行われますが、敷地を支えている擁壁にはなかなか目が行き届かず危険な状態であっても放置されやすく、地震や大雨で予想外の大きな被害を受ける危険性があります。

今回は、宅地擁壁が倒壊する危険性に関してご案内します。

2,住宅地で高まる土砂災害の危険性

日本は世界から見て、地形・地質・気象などの自然的条件が極めて厳しい状況下にあり、毎年のように台風・豪雨・豪雪・洪水・土砂災害等の災害が発生し、更に地震・津波・火山噴火などによる災害が発生しやすい国土です。

高度経済成長期における住宅地確保のため、山腹斜面の切土・盛土工法による宅地造成地が郊外の丘陵地や台地、山麓へと広がりました。

写真はイメージです

丘陵地や山麓斜面にまで宅地開発等が進展した結果、土砂災害のおそれのある箇所は令和5年3月末時点で約68万箇所存在することが明らかとなっており、多くの人々が土砂災害の危険に曝されているのが実情です。

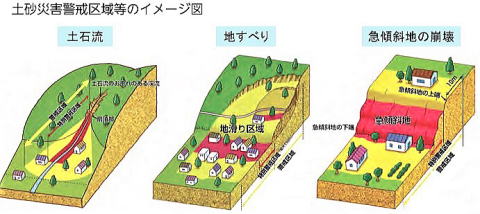

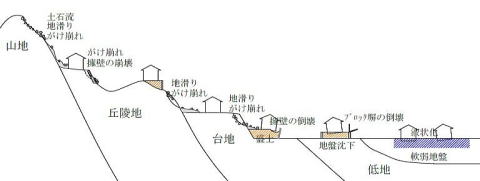

土砂災害は、土石流・地滑り・がけ崩れに区分されます。

出典:国土交通省「令和6年版国土交通白書」

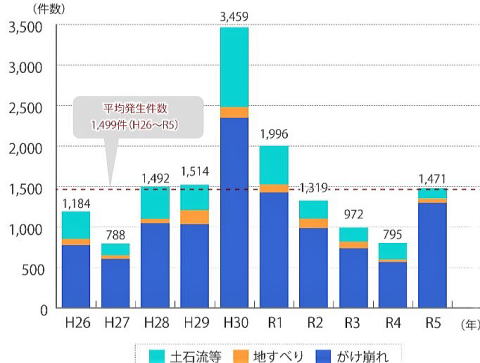

次の「直近10年の土砂災害発生件数」のグラフから見られるように、発生件数ではがけ崩れが圧倒的に多いことが分かります。

出典:政府広報オンライン(土砂災害から身を守る3つのポイントあなたも危険な場所にお住まいかもしれません!)

がけ崩れ(斜面崩壊)は、地中のある面を境にして斜面が急激に滑り落ちる現象で、山間部だけでなく、都市部では盛土の沈下や崩壊により発生します。

空石積み擁壁崩落個所の斜面崩壊上部の状況

擁壁の倒壊や崩壊が発生すると、建物に被害が生じるだけでなく、隣地や第三者にも被害を及ぼす危険性が有ります。

建築基準法第八条で、

(維持保全)建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

・・・と規定され、建築物の所有者が敷地や構造物の維持保全を行い、安全を確保する義務を課せられています。

擁壁のある土地の所有者は、擁壁の維持管理責任があると見なされますので、地震などで擁壁が倒壊し事故が発生すると損害賠償責任が生じます。

自然災害が多発していますので、建物だけではなく擁壁の点検や補修補強が安全安心な社会づくりに不可欠です。

3,土砂災害の発生原因

土砂災害の主な原因は「地震・大雨・火山噴火」です。

ここでは、地震と

平成28年熊本地震では、4月14日と4月16日の2回にわたる震度7の強い揺れで、大規模盛土造成地の滑動崩落、宅地擁壁の傾斜・倒壊及び崩壊など、広範囲に数多くの宅地被害が発生しました。(熊本県内では158箇所の土砂災害が発生しました)

令和6年能登半島地震による土砂災害発生状況の件数は、国土交通省2024年7月1日付けで456件と報じられていますが、令和5年度(2023年)の土砂災害発生件数1,471件の3割にも及びます。

能登半島地震で、空石積み擁壁が震度5強で崩壊する被害が発生しています。

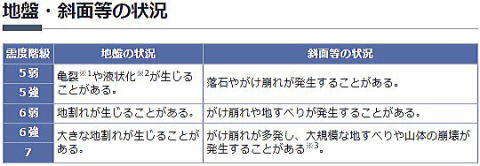

気象庁ホームページの気象庁震度階級関連解説表のページの記載より、震度5弱ほどから地盤や斜面で地震の揺れによる影響が有ることが分かります。

震度5強の中地震で、耐震性の低い木造建物でも軽微な損傷で済みますが、宅地擁壁では倒壊(がけ崩れ)が発生する危険性が有ります。

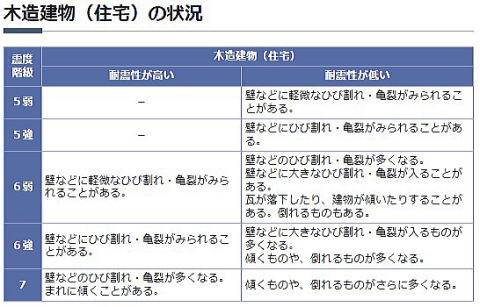

下記のグラフは、気象庁ホームページの「震度データベース検索」を使って、1950年から現在までの震度5強以上の地震回数をグラフ化したしたものです。

1950年~1980年の間は大きな地震の少ない穏やかな時期でしたが、1990年代から震度5強以上の地震の発生回数が急上昇し、地震活動が活性化していることがよく分かります。

2024年9月までの発生回数で、今後も継続して震度5強以上の地震が発生することが予見されます。

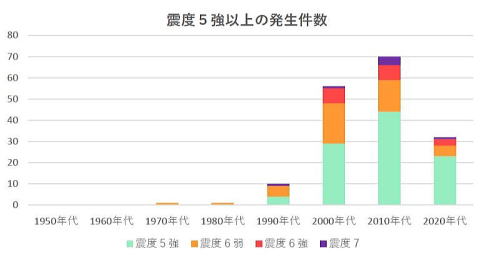

土砂災害の発生が地震以外に、毎年のように発生する大雨により増加傾向にあることが、以下のグラフから読み取れます。

出典:国土交通省「土砂災害の現状について」令和6年7月31日

2014年に発生した広島土砂災害は

平成26年8月豪雨で広島市の住宅地などで大規模な土砂災害が発生しました。

この集中豪雨を発生させた気象現象を「線状降水帯」と呼ばれました。

熊本地震及び能登半島地震では、緩んだ地盤が大雨で土砂災害が発生しました。

地震による強い揺れと大雨は、それぞれで土砂災害を引き起こしますが、地震による強い揺れで地盤が緩むと、普段なら土砂災害が起こらないような少ない量の雨でも土砂災害が発生する可能性があります。

地震や大雨で生じる土砂災害と地盤の変状

身の危険性が迫っている時は、まずは安全な場所に避難することが最優先で、自らの判断で、その時点で最善の安全確保行動をとることが重要です。

「避難情報に関するガイドライン」(内閣府(防災担当))では、住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示されています。

いざ災害が起きた時にあわてずに避難できるようにするために、お住まいの自治体のホームページや国土交通省のハザードマップポータルサイトなどから防災マップやハザードマップを入手し、避難場所、避難経路を事前に確認しておくことが大切です。

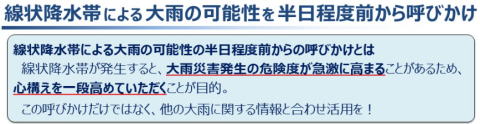

気象庁ホームページの線状降水帯に関する各種情報

・・・以下引用

線状降水帯に関する情報には、「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」と「顕著な大雨に関する気象情報」があります。

気象庁「キキクル(危険度分布」

・・・引用終わり

短時間に記録的な豪雨に見舞われると、時間的な余裕がない間に、一気に非常に危険な環境に至ってしまう危険性が有りますので、早め早めに気象情報を入手することが大切です。

写真はイメージです

4,擁壁の被害と擁壁に係る法令との関係

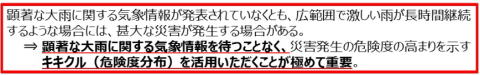

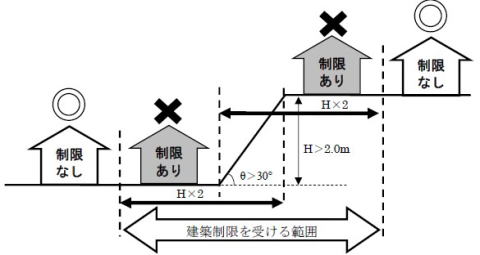

崖の定義

地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし、2メートル(もしくは3メートル)を超えるもので各地方公共団体の条例で定められています。

安息角

斜面の土砂が崩れたり滑り出さずに安定を保てる最大の角度(土質や切土・盛土の有無によって異なります)

がけ条例

がけ条例は、各地方公共団体が定める条例で、建築物の安全性を確保するために建物の位置や構造などを制限しています。

例えば、地元の京都市がけ条例では以下になります。

・市条例第7条に規定される崖とは、勾配が30度を超える斜面をいう。

・原則として、建築物と高さ2mを超える崖の間に一定距離を保たなければならない。ただし、安全確保のための措置がなされている場合については建築制限が解除される。

・既存の擁壁については、適切に維持保全され、傾きやひび割れ等がなく、健全性が保たれているものに限る。

がけ条例の根拠は建築基準法第19条第4項で、 4.建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 とされています。

宅地周囲のがけ地や傾斜地は、自然の地形や宅地造成などで造られ、がけ崩れによる土砂の流出から人命や財産を守るため擁壁(壁状の構造物)が設けられました。

がけを保護する擁壁について、都市計画法施行規則で定義されています。

都市計画法施行規則

(がけ面の保護) 第二十三条

切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。

ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。

・・・と規定され、更に土質における擁壁を要しない勾配の上限と擁壁を要する勾配の下限が表で示されています。

擁壁に係る法令

1950年(昭和25年)建築基準法

・建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準。

・2メートルを超える擁壁は石積みをコンクリートで一体化させた「練積み」という工法を用いるよう定められました。

1961年(昭和36年)宅地造成等規制法

・がけくずれ又は土砂の流出による自然災害の恐れのある区域における規制。

今から63年前の昭和36年6月梅雨前線豪雨が各地を襲い、期間降水量は、尾鷲(三重県尾鷲市)で1061.9mmになったほか、中部地方を中心に400~600mmに達し、特に兵庫県南部、東海、甲信と神奈川県で大きく、横浜市や神戸市の丘陵地の宅地造成地において、がけくずれや土砂流出が多数発生し大きな被害をもたらしました。

出典:気象庁ホームページ (昭和36年梅雨前線豪雨)

出典:神戸市ウェブサイト(崩れ落ちた民家の擁壁)

この甚大な豪雨災害により、実効性のある宅地造成の基準が緊急に求められ、1962年(昭和37年)2月に「宅地造成等規制法」(宅造法)が施行されました。

1968年(昭和43年)新都市計画法

・都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として、都市計画区域を「市街化区域と市街化調整区域に区域区分」することと「開発許可制度」が導入されました。

宅地造成等規制法に関する規定として、宅地造成工事規制区域内における工事の許可に関する規定が定められています。

更に、兵庫県南部地震や新潟県中越地震の被害を受け、2006年(平成18年)法改正を行い、新規造成工事を規制する「宅地造成工事規制区域」とは別に、崩落等の危険のある既存の宅地造成を「造成宅地防災区域」として都道府県知事等が指定し、宅地所有者等に対して必要な勧告及び命令を行えるようになりました。

2021年(令和3年)7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したこと等を踏まえ、翌2022年(令和4年)に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することになりました。

5,倒壊被害が多い既存不適格擁壁とは

現行の建築基準法ならびに宅地造成等規制法で適用される技術基準に合わない擁壁は既存不適格(もしくは不適合)擁壁と呼ばれ、「確認申請」が行われていないもの、「検査済証」など証明する書類が無い擁壁を言います。

高度経済成長期に造られ残存する建造物は、50~70年ほどの年月が経過しています。

擁壁には多くの種類の擁壁が有り、既存不適格建物よりも不適格擁壁の方が多く存在しているのが実情です。

国土交通省の「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」の「はじめに」で、

・・・近年頻発する大規模地震や豪雨により、多数の宅地で甚大な被害が発生し、

熊本地震など、過去の大規模地震においては、現行の宅地造成等規制法ならびに建築基準法で適用される技術基準に合わない擁壁や健全度の低い擁壁の被害が多い。

このような擁壁は全国に多数存在すると考えられるため、実態把握と予防保全対策が急務である。

・・・ と述べられています。

京都市のがけ条例で、市条例第7条の規定は、京都府建築基準施行条例により、1960年(昭和35年)8月5日に施行されました。

従って、それ以前に建築された擁壁は「がけ条例」「宅造法」に適合していない可能性があります。

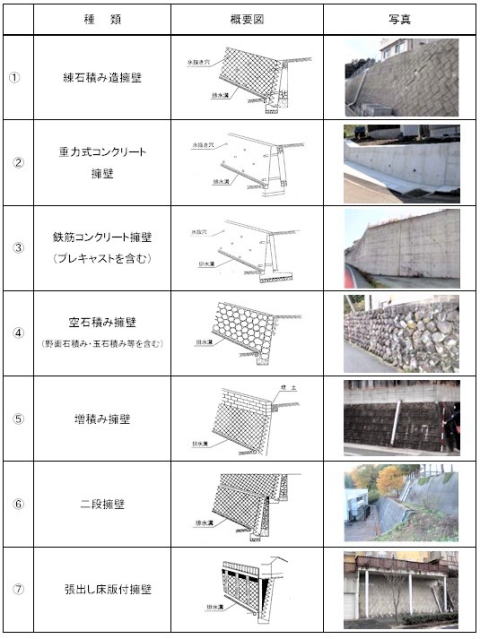

6,擁壁の種類と規則

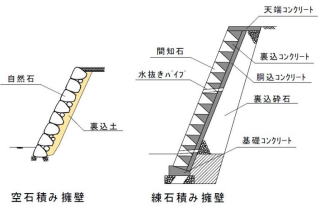

擁壁は、宅地を造成する際などに土砂が崩れるのを防ぐために設けるコンクリートやブロックからなる壁のことで、コンクリート擁壁、練積み造擁壁、空石積み造擁壁などがあります。

擁壁の種類

出典:国土交通省「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」

擁壁に関する規則

都市計画法施行規則で擁壁に関して以下に規定されています。

都市計画法施行規則

(擁壁に関する技術的細目)

第二十七条

第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。

「一」 擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。

イ 土圧、水圧及び自重(以下この号において「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。

ロ 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。

ハ 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。

ニ 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。

「二」 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。

ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。

2 開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

・・・と定められています。

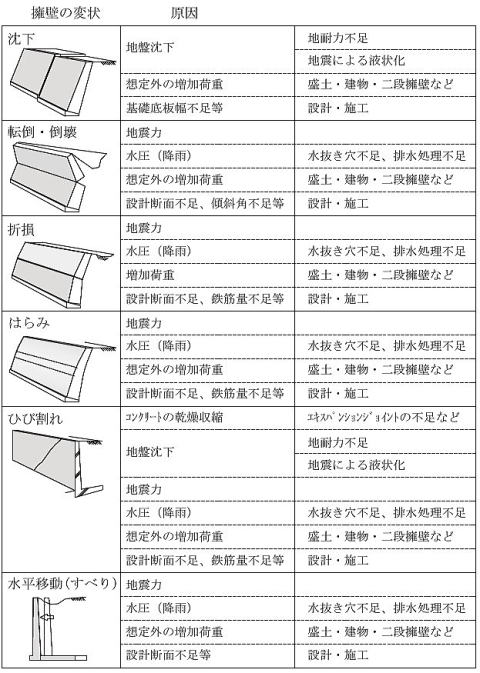

7,危険な擁壁の変状と原因

宅地擁壁被害の原因と背景

擁壁が変状する原因としては以下の主因と誘因が有ります。

【盛土の締固め不足、排水施設の不良、支持力不足、擁壁部材の強度不足】などの擁壁や地盤自体の主体的な原因と、擁壁の変状を誘発する原因として【地震・降雨・積載荷重の影響】が有り、これらの原因が重なり合って擁壁に変状が発生します。

擁壁の変状と原因

(出典)建築技術2007年4月号P140表5変状と原因推定の例を参考に再作成

擁壁の点検用のチェックシート

各自治体のホームページで公開されていますが、その根拠になっているものは、国土交通省の、我が家の擁壁チェックシート (案)です。

住宅地の擁壁の安全性について、おおまかな危険度のチェックができるように作成された」ものです。

更に、詳細な内容の判定マニュアルで、宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)が有ります。

国土交通省の資料は「案」となっています。

地方自治体のホームページでは、国土交通省HPへリンクされている場合や、地域の特性を考慮したもので公開されている場合も有りますので、公開されているものが有ればそちらでチェックしてみましょう。

【例】

東京都都市整備局 既存擁壁の安全確保について

横浜市 「擁壁・がけ調査票」及び「既存擁壁外観チェックシート」

その他、先ほどの国土交通省HPで擁壁を含めた宅地全般の地震被害に関して「 わが家の宅地安全マニュアル」が」あります。

建物に関わる土地の安全性を再確認することも大切です。

法令に適合した一般的な擁壁

・建築基準法では、高さが2mを超える擁壁は建築確認申請が必要です。

・宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第で、規制区域内で1m以上の盛土又は2m以上の切土を行う造成工事を行う場合は工事の許可を得る必要があります。

擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすることと定められています。

・重力式コンクリート擁壁

・鉄筋コンクリート擁壁

・間知石

・間知ブロック練積み擁壁

危険性の有る既存不適格擁壁

平常時では何事も無く過ごせていても、地震や豪雨で潜在化していた脆弱性が顕在化し、建物だけでなく生命をも危険にさらすことが有ります。

①構造上危険性の有る擁壁

・コンクリートブロック積み擁壁

土留めとしては強度不足で不適切です。

地震によるコンクリートブロック積み擁壁の崩壊

・ガンタ積み擁壁

解体したコンクリート塊などを再利用したもの

・空石積み擁壁

空石積み擁壁とは、石やレンガやコンクリートブロックをモルタルなどの充填材を使用せず、裏込め土を用いて積み上げた擁壁で。練積み擁壁と異なり、十分に一体構造化されておらず強度が無く、近年多発する地震や豪雨により崩壊被害が各地で発生しています。

練積み擁壁:モルタルやコンクリートを接着材として一体化した擁壁

地震による空石積み擁壁の崩壊

豪雨による空石積み擁壁の崩壊

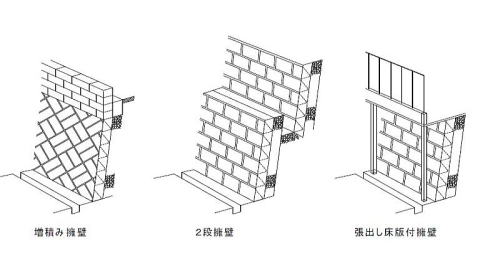

②形状で危険性の有る擁壁

・増積み擁壁

擁壁は構造として一体の壁になっている必要があり、擁壁全体の安全性を見直す必要があります。

・2段擁壁

2つの擁壁が一定以内の距離で近接している場合は、一連の擁壁として検討する必要があります。

・張出し床版付擁壁

宅地を拡大するために既存の擁壁の上部にコンクリート製の床版を張り出したもので、この場合過度な荷重を既存の擁壁に掛けている恐れがあります。

地震による張出し床版付擁壁の被害

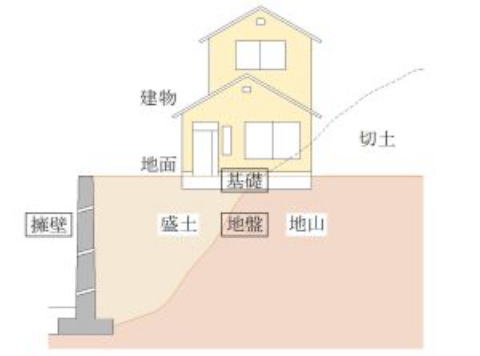

8,擁壁・地盤・基礎が建物を支えています

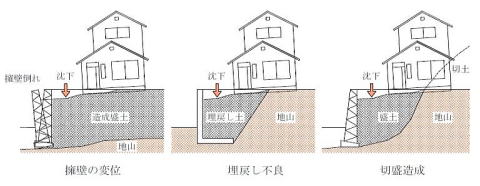

建物が斜めに傾く不同沈下(不等沈下)

擁壁自体に問題が無くとも、擁壁を支える地盤の問題で擁壁に変状が生じる場合が有ります。

河川・沼・田畑や山地などで盛土造成されている場合、擁壁の変位や背面土の沈下により建物の不具合が見られます。

住宅の不同沈下の原因は、軟弱地盤の上に建てられた擁壁が沈下したことが大半であると言われています。

築年の古い住宅では、地盤や基礎が現行の法令に適合しておらず、不同沈下だけでなく、近年頻発する地震や大雨により擁壁を含めて被害が生じる危険性が高まっています.

今回は、建築物の安全性を確保するために設置された擁壁が倒壊する危険性に関してご案内しましたが、次回は擁壁の補修・補強の工事例をご案内します。

迫りくる震度7 その14 【擁壁が壊れる原因と対策②変状と対策工事】

2025年4月25日改定

ご参考ページ

石積接着補強工法「モルダム工法」が、石積み擁壁の崩壊を防ぎます

京都府・大阪府・滋賀県・奈良県で、各種擁壁の補修・補強に関するご相談は、「構造物の医者」の石山テクノ建設に、お気軽にご相談ください。

電話でのお問合せ:

TEL :075-682-4377(平日 9:00~17:00)

メールでのお問合せ

お問い合わせフォーム