石山テクノ建設株式会社はあらゆる構造物の補修・補強・耐震工事を通じてインフラを守る環境保全企業です。

TEL. 075-682-4377

〒601-8468 京都市南区唐橋西平垣町38番地1

コンクリート構造物のひび割れとその補修

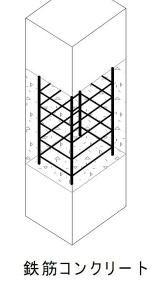

Ⅰ.鉄筋コンクリートとは

『鉄筋コンクリート』は、文字通り『鉄筋』と『コンクリート』からできています。

鉄筋が引っ張られる力(引張力)に対応し、コンクリートが押される力(圧縮力)に対応するというように、この2つが密接に繋がって相互に補完し合い、初めてその機能を発揮・維持しています。

Ⅱ.ひび割れとは

ひび割れはコンクリートの乾燥など様々な要因で発生する。

ひび割れ箇所の多くで鉄筋とコンクリートに剥離が生じており、腐食はこの部分を通してひび割れ箇所の左右端に拡大し、その錆の膨張圧によりコンクリートの剥離が拡大し、腐食がさらに進行するという悪循環に陥ります。

経年によりコンクリートの中性化が進み、コンクリート内部の鉄筋が発錆が進行した状態。

コンクリートのかぶり厚が有っても、経年により発錆が進んでいる場合があります。

【ポップアウト現象】

コンクリートの表面が部分的に薄く剥がれて浮き上がる現象。 凍結融解作用、反応性骨材、鉄筋の錆などが原因となって発生します。

【曝裂】

コンクリート内部の鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートが破壊し押し出されたポップアウト現象です。

コンクリート外壁の曝裂例

住宅基礎コンクリートの曝裂例

Ⅲ.「ひび割れ補修」とは何か

コンクリートに発生している「有害幅」とされている0.2㎜以上のひび割れにより、一般に構造耐力、耐久性、水密性、気密性などの低下や、外観が損なわれるなど種々の有害現象が引き起こされます。

これらの、ひび割れ発生によって予測される機能の低下を防ぎ、コンクリート構造物を「ひび割れが発生しなかった場合とほぼ同じ状態」にすることが「ひび割れ補修」です。

補修を必要とするひび割れ幅は、耐久性、防水性から見た場合0.2㎜以上であり、鉄筋の防錆を考慮した場合は0.1㎜程度である。水密性から見た場合は0.03㎜と言われています。

この理由として日本コンクリート工学協会の「コンクリートひびわれ調査,補修・補強指針―2003―」(P.63)に、「鉄筋コンクリート部材では一般に、設計荷重作用時に幅0.1~0.2㎜程度の曲げひびわれが発生する。

(中略)鉄筋の腐食は、鉄筋断面の減少による抵抗モーメントの低下、腐食面積の拡大によるコンクリートと鉄筋の付着破壊、さびの膨張圧によるかぶりコンクリートのはく離ないしはく落などの不具合を与える。

と記されています。

庇軒裏部での剥落(露筋)状況

かぶり厚不足により大きな剥離が発生しています。

一般に0.2㎜程度以下では鉄筋の断面欠損は軽微であることが多く、――影響も小さい」と述べられています。(「コンクリート構造物の耐久性シリーズ塩害Ⅰ」より抜粋)

ひび割れがある場合には、腐食に有害な物質、例えば炭酸ガスや酸素なども鉄筋に容易に到達するため、「有害幅」とされる0.2㎜程度以上のひび割れについては、エポキシ樹脂を注入し、錆の発生・進行の防止措置を講じる必要があります。

エポキシ樹脂を充填することにより、鉄筋とコンクリートの剥離部分の付着力を回復し、強度の回復や、腐食に有害な物質の侵入を防止することが出来ます。

Ⅳ.補修工法について

ひび割れの補修工法は、腐食環境やひび割れ幅に応じて選定します。

①自動式低圧樹脂注入工法(注入工法)

・ひび割れの内部に樹脂が充填されるので、コンクリート躯体の耐力向上が図れます(水や炭酸ガス等が鉄筋に到達しない)。

・補修が必要とされるひび割れは一般に0.2㎜以上とされています。

本工法は低圧で長時間かけて樹脂注入を行なうので、鉄筋の周囲にできるような微細なひび割れの内部にまで樹脂を充填することができます。

コンクリート外壁でのエポキシ樹脂低圧注入状況

施工例 Dマンション外壁改修工事

②Uカットシーリング工法(充填工法)

・挙動が有ると予想される場合の防水性は良好です。

・コンクリート躯体自体の耐力向上にはなりません。

モルタル外壁のUカット状況

エポキシ樹脂系シーリング材打設状況

③パテ・シール工法(表面処理工法)

・ひび割れ幅が狭く(0.2㎜未満)、挙動が少ないと予想される場合に施工します。

・処理要領が簡便で有り、安価です。

・一時的な補修となり、コンクリート躯体自体の耐力向上にはなりません。(水や炭酸ガス等が鉄筋に到達する可能性があります)

エポキシ樹脂系シーリング材刷込み状況

④鋼製アンカー補強工法

擁壁や手摺壁等での構造クラックで、補強が必要な場合『鋼製アンカー』を併用して補強します。

鋼製アンカーの設置状況 施工例

前ページに戻ります。