石山テクノ建設株式会社はあらゆる構造物の補修・補強・耐震工事を通じてインフラを守る環境保全企業です。

TEL. 075-682-4377

〒601-8468 京都市南区唐橋西平垣町38番地1

耐震補強の目的

耐震補強工事とは地震で建物が倒壊するのを防ぐための工事です。

日本の国土は、1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震による阪神淡路大震災以降地震活動期と言えます。

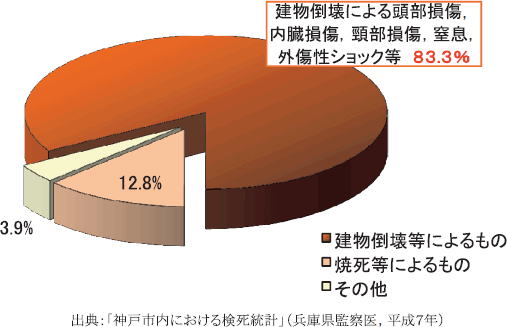

耐震性の低い建物は、震度6強~7の地震で倒壊に至る危険性が高く、阪神淡路大震災では死者の8割が住宅の倒壊などによる圧死でした。

住宅の耐震は、地震から命を守るために欠かせません。

【ご参考】

「震度7 何が生死を分けたか」

「震度7 何が生死を分けたか」 その2

【ご存知ですか?最低限の基準としての建築基準法】

第一章 総則 第一条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 (抜粋)

一度の震度6強から震度7の大地震に対して、建物が倒壊や崩壊しない程度の強さを意味しています。

建築基準法を守ることにより大地震に対しても十分な安全性を備えていると考えがちですが、大地震では住宅の被害はどの程度になるでしょうか?

倒壊を免れても、実情は住み続けることが困難な状況に至るレベルです。

又、余震(繰返しの地震)に対しては規定が有りません。 余震による繰返しの揺れに対し「倒壊や崩壊しない」という規定はありませんので、建築基準法をクリアしているから大丈夫と言うことにはなりません。

【ご参考】

「迫り来る震度7」その3 建築基準法と大地震

建物の耐震診断は、大地震により倒壊につながる「根本的な要因」を事前に見つけ出すための有効な手段と言えます。

RC建物の耐震補強

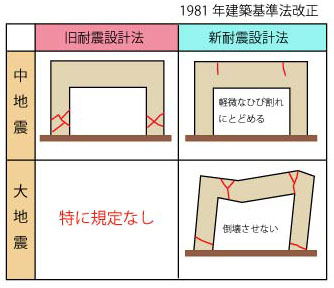

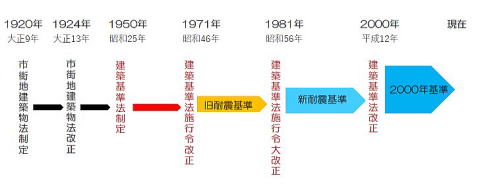

旧耐震設計法では、特に1971年以前の耐震設計基準によって設計されたRC建物は、柱の帯筋の間隔が広く、耐震性能的に大きな問題を抱えているといえます。

【ご参考】

「迫り来る震度7」その8 大地震で建物が壊れる原因と対策(RC造編)

【耐震補強の基本的な考え方】

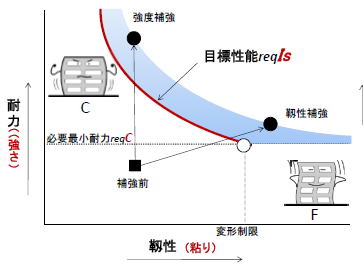

耐震補強の目的は、地震時の揺れによる建物の損傷を抑えることに有ります。

その方法として、強く強固にして耐える方法(図の様に踏ん張って耐える)と、しなやかに揺れに合わせる方法の2通りが有ります。

弊社では、しなやかな高弾性材料を貼り付け、巻き付けることで、想定を超える地震を繰り返し受けても、柱が潰れることを防止し、建物の倒壊を防ぐ補強工法の、SRF工法をご推奨します。

ご参考 【コスパ最強】地震に弱いピロティ建物に最適な耐震補強

SRF工法に関しましては、構造品質保証研究所の「SRF工法とは」をご参照ください。

木造住宅の耐震補強

木造住宅は、2000年(平成12年)以降の耐震基準で基準法の目標にほぼ到達したといえます。

木造は2000年以降の建物では、ほぼ大地震に対して安全といえますが、熊本地震で耐震等級2の建物が倒壊しました。

2025年の建築基準法改正では、耐震性に関して建物の強度確保を厳密化されます。

現行の4号特例により構造計算に関する建築確認審査を省略した建物は、建物の大地震時の倒壊リスクの検証が不十分であったことが倒壊原因と考えられ、2025年の建築基準法改正によって4号特例が縮小され、従来よりも幅広い建物で建築確認時の構造計算審査等が義務付けられるようになり耐震性能の確保が厳密化されます。

【ご参考】

「迫り来る震度7」その9 大地震で建物が壊れる原因と対策(木造編)①

費用が掛かることで、耐震補強をためらう人が多いのが実情ですが、自身のみならず地域社会を守る上でも耐震化の促進は重要な課題です。

防災対策は最悪を想定してこそ本当の防災対策であり、自分たちの地域は自分たちで守るための対応策を予め準備することが重要です。

耐震・断熱リフォーム

弊社では、古民家や在来木造住宅で「耐震・断熱リフォーム」に取り組んでいます。

現在の新築では省エネのための断熱は必須ですが、築年の古い古民家や木造住宅も、耐震リフォーム時に断熱リフォームをぜひご検討ください。

ご参考

【木造住宅リフォーム】耐震・断熱リフォーム1年後、暮らしはどんな感じですか?