日々の生活で、就寝中を含めて在宅中の時間を考えると、住まいの耐震性は居住者にとってとても重要です。近年大地震による被害が増大する中、地域社会においても地震に耐える建物づくりは重要課題といえます。

しかし、「住宅耐震化 届かぬ目標」の様に、耐震化を進めて行くことの困難さがあります。

【耐震性能と地震被害】

活断層による直下型地震で多数の建物被害が発生した震度7の地震として、

1995年の兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)と2016年熊本地震が記憶に強く残っています。

阪神淡路大震災以降の新築建物で建物の耐震性能が向上した要因として、2000年改正基準と品確法における耐震等級1・2・3の制定があります。

1981年(昭和56年)建築基準法施行令大改正(新耐震設計基準)

・柱頭・柱脚の補強金物が規定されていない。

・壁のつりあい良い配置についての規定がない。

2000年(平成12年)建築基準法改正(新・新耐震基準と言える)

1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化。

2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。

3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。

と、2000年(平成12年)以降で更に耐震性能が向上し、同じく平成12年に制定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められた「耐震等級」は、建築主・購入者が、建物の耐震性の目安にするためのものとして定められました。

「等級1」・・建築基準法で求めている耐震性と同等

「等級2」・・建築基準法で求めている耐震性の1.25倍

「等級3」・・建築基準法で求めている耐震性の1.5倍

耐震等級は、「損傷防止」、「倒壊等防止」という2つの目標が達成できるような構造躯体の強さが確保されているかどうかを評価・表示するものです。等級が高くなるほどより大きな力に耐える住宅であることを表しています。

「損傷防止」とは、数十年に一回は起こりうる(一般的な耐用年数の住宅も遭遇する可能性は高い)大きさの力に対して、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じないようにすることをいいます。

「倒壊等防止」とは、数百年に一回は起こりうる(一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性は低い)大きさの力に対して、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないようにすることをいいます。

長期優良住宅での耐震性能は(1)~(3)いずれかです。

1. 耐震等級2

2. 層間変形角1/40以下(大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合)

3. 免震

熊本地震では、建築基準法で求めている耐震性の1.25倍の耐震等級2の住宅で倒壊が発生しました。

建築基準法での極めて稀に発生する地震は、300~400galと想定されています。

「等級1」・・・300~400gal

「等級2」・・・375~500gal(1.25倍)

「等級3」・・・450~600gal(1.5倍)

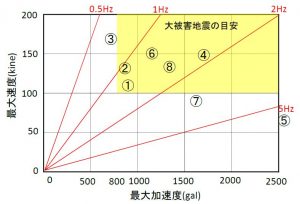

が、損傷は発生しても倒壊しない耐震性の基準と言えますが、果たして400gal(もしくは50kine)が倒壊しない耐震性を満たしているのでしょうか?

建物被害はgalだけで論じることは出来ません。

建物被害は800ガル(gal)以上、100カイン(kine)以上、周期1秒(1Hz)程の地震波で大きな被害が発生する傾向にあります(黄色のエリア)。

2016年熊本地震では、益城町にて

前震:最大加速度1580gal:最大速度92kine

本震:最大加速度1362gal:最大速度130kine

の大地震が発生ています。

建築基準法に定められた耐震性能(1981年の新耐震基準及び2000年の改正基準)を満たしているから大地震に対して安全と言えるわけではありません。震度6弱程での範疇です。

しかし、震度7で全ての建物が同様の被害を受けているわけではありません。

熊本地震では、新耐震基準の建物でも倒壊が発生しました。

基準法の耐震性能が原因なのでしょうか?それ以外にも原因があるのでしょうか?

【新耐震基準でも倒壊】

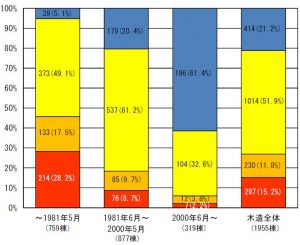

国総研ホームページの、「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書」で木造の建築時期別の被害状況をまとめているグラフです。

図3.2-11 木造の建築時期別の被害状況

出典:「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書」

【本文】委員会報告書P33(国土技術政策総合研究所)

2000年以降では無被害が大幅に増え中破までを含めると94%となり、2000年改正基準法の有効性が良く分かります。

しかし、1981年以降の新耐震基準の建物だけでなく、2000年以降で更に耐震等級2の建物で倒壊が発生したことは、基準法の「国民の生命、健康及び財産の保護」が図れなかったことも事実です。

では、倒壊原因はどこにあるのでしょうか?

環境的な要因では、2度の震度7・キラーパルス・軟弱地盤・基準法等が考えられますが、建物自体の作りにも多くの要因があります。

書籍の宣伝では決してありませんが・・・

なぜ新耐震住宅は倒れたか 変わる家づくりの常識

2016/8/24 日経ホームビルダー

で、良くまとめられていますので、新築や耐震リフォームをご検討されている方は、ぜひご一読をお勧めします。

住宅被害の特徴の

・震度7の揺れが立て続けに2回襲ったことによる被害拡大

・比較的新しい住宅での被害

・地盤の影響による被害

に対して多角的に分析し、何が不足していたか、何が必要かを説いています。

【平成12年(2000年)以前の新耐震基準の木造住宅の耐震に対する助成制度について】

昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された旧耐震基準の木造住宅での耐震診断や耐震補強に対する助成制度(補助金)が有りますが、近年、昭和56年(1981年)6月1日以降~平成12年5月31日以前に建築された新耐震基準の木造住宅へ適用範囲を広げている自治体が増えてきています。

例えば近畿圏では、大阪市や寝屋川では補助対象の項目を「平成12年5月31日以前に建築された」ものとしています。2000年以前の新耐震基準の木造住宅にお住まいで、耐震診断・耐震補強を検討されている方は、一度各自治体(市町村)のホームページや窓口で助成対象かご確認ください。又、(一財)日本建築防災協会のホームページで上部ボタン「耐震支援ポータルサイト」で、耐震診断・耐震改修を行うための各種情報が掲載されています。

石山テクノ建設株式会社は、皆様のくらしの安全と安心を、補修・補強・耐震補強技術でサポートします。

【ご参考ページ】

「迫り来る震度7」その4 新耐震基準でも倒壊