古来より日本では、木を木造建築物の主要な建築資材として生かされてきました。

世界文化遺産に指定された法隆寺の五重塔は、建立から1300年以上を経る世界最古の木造建築物で、その他奈良時代の木造建築物が今なお現存しています。

火災により焼失した木造建築物も有りますが、地震や風雪に耐え、適切な維持保全が行われていれば、木造建築物は非常に長持ちすることが証明されています。

木はコンクリートや鉄に勝る強度を持つ建築資材です。

強くて長持ちするはずの木造建築ですが、

近年の木造建築物で、現在の耐震基準を満たしていない旧耐震基準の在来工法や古い木造建物で多くの倒壊被害が発生しました。

建物の建築時期が古いほどに耐震性が低くなって、地震で大きな被害を受ける傾向にあります。

今回は、建築時期と地震被害についてご案内します。

建築物の構造形式で在来工法とは

建築物の構造形式

| ラーメン構造 | 中高層の鉄筋コンクリート建物、鉄骨造ビル、伝統構法(木造) |

| ブレース構造 | 低層の鉄骨造、在来工法(木造) |

| 壁式構造 | 低層の鉄筋コンクリート建物、2×4工法(木造)、木質プレハブ工法 |

| トラス構造 | 三角形の集合体で、橋梁やドーム屋根の大空間に用いられる |

木造建物は現在、

「軸組工法」の伝統構法と在来工法

「枠組工法」の2×4工法及び木質プレハブ工法

に分類されます。

阪神・淡路大震災・熊本地震などの大地震で、耐震基準を満たしていない旧耐震基準の建物や更に古い築年の建物で多く発生しました。

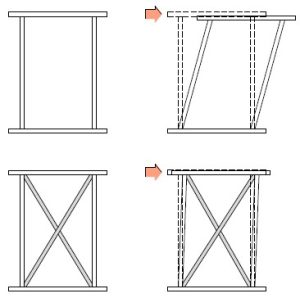

在来工法の軸組は土台・柱・梁・桁・筋交などで構成されます。

柱・梁だけでは、弱い力で変形してしまいます。

在来工法は、風や地震に耐えるために、筋交いを耐力壁としたブレース構造です。

耐力壁とは

地震力や風圧力など建物に加わる水平力に耐え、建物を損傷や破壊から防ぐために必要な、構造上重要な壁のことです。

「ブレース(すじかい)」は、四角形に組まれた骨組みに対角線状に入れた補強材のことで、鉄骨ブレースや在来工法の筋交いで用いられます。

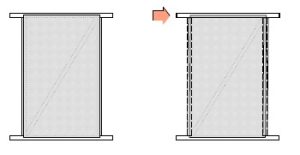

現在は、構造用合板も耐力壁として使用され、ブレース構造に壁式構造の耐震要素も併せ持つ構法と言えます。

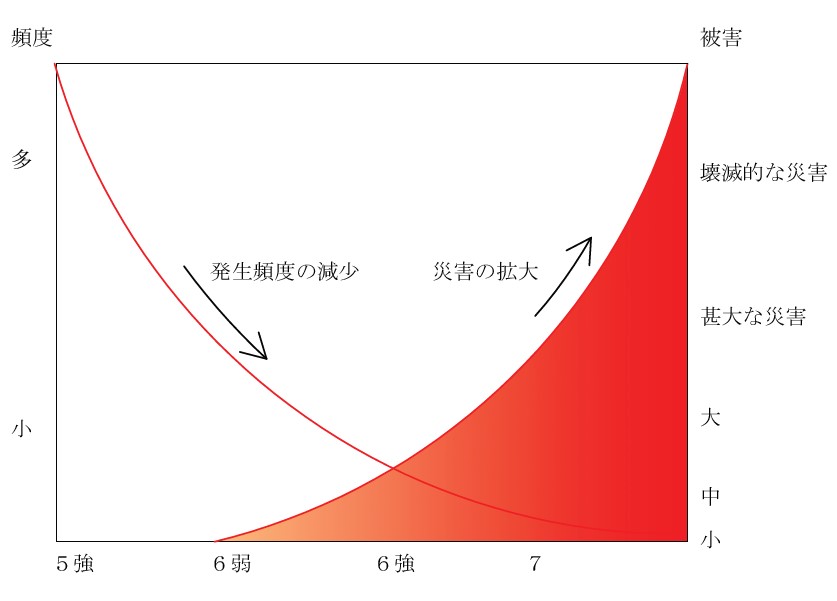

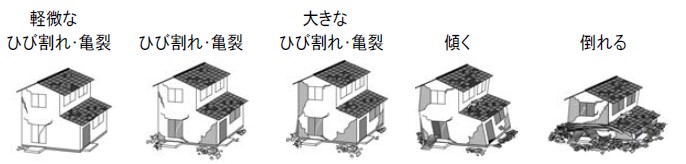

震度と木造建物の地震被害の関係

木造建築物で特に在来工法は、大地震が発生し大きな被害が生じるごとに、その時代の科学技術の進歩により得られた知見を反映させながら、耐震基準が改定されて安全性が向上していきました。

主に、建物の剛性を高めて硬く強くし、地震時に生じる建物の変形を抑えることで損傷を抑える仕組みで耐震性の向上が図られてきました。

同じ地震の揺れでも、耐震性の違いで損傷の度合いが大きく変わります。

(出典:気象庁ホームページ 気象庁震度階級の解説 )

P9震度階級別の木造建物(住宅)の被害状況のイメージ図より引用

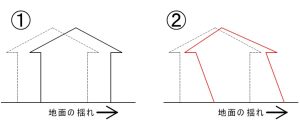

建物が損傷する原因は、地震により建物が揺れて建物自体に生じる変形が大きいほどに損傷が増大します。損傷が自立できる限界を超えると倒壊に至ります。

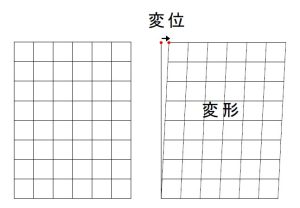

①の様に建物に何ら変形が生じず元のままならば建物が傷むことは有りませんが、実際は②の様に、建物を変形させようとする作用が生じます。

在来工法では、耐震性が低い(柔らかくて弱い)古い建物ほど、大きく変形し、大きな損傷が軸組や耐力壁に発生します。

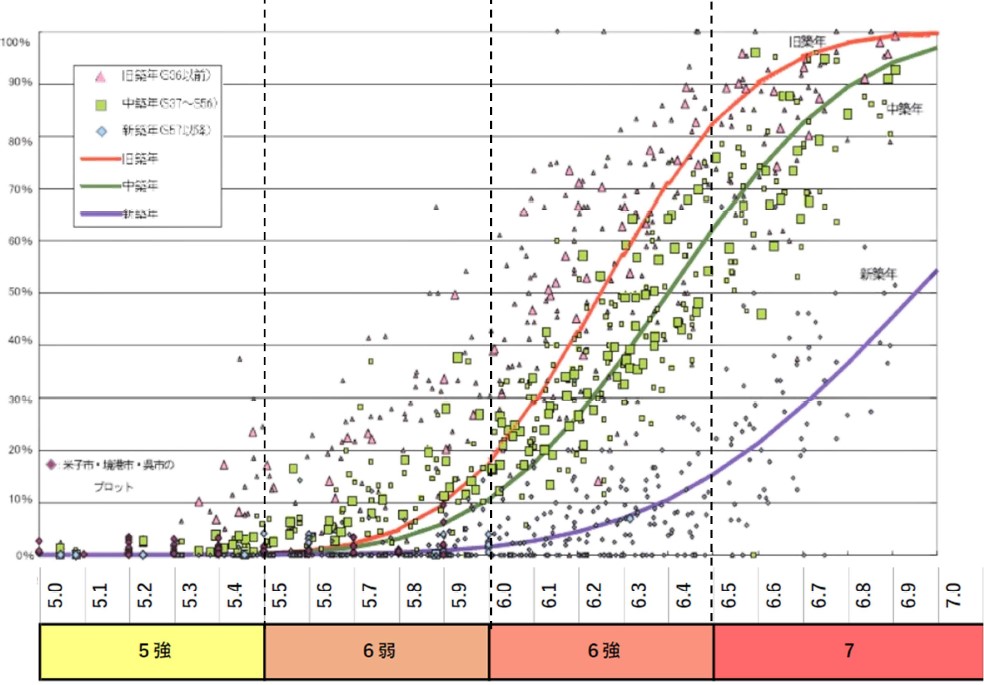

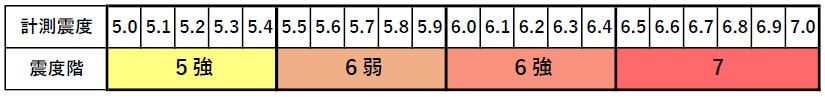

全壊率の計測震度と震度階との関係

阪神・淡路大震災の翌年1996年(平成8年)4月1日の震度階級改定により、震度は体感による観測を廃止して震度計による観測からの計測震度となりました。

(震度5強以上の)震度階と計測震度の関係は以下になります。

(備考)例えば震度7の初めの計測震度6.5は6.50~6.59ですが、6.5で表示しています。

大地震と震度7

1981年(昭和56年)の、建築基準法施行令大改正で制定された新耐震設計基準による新耐震設計法の大きな特徴は,旧耐震基準になかった大地震に対する規定が設けられたことです。

計測震度で6.5以上が震度7ですが、1995年兵庫県南部地震の現地調査結果から、震度7の揺れが有ったとされる範囲で観測された強震加速度波形から計測震度を算出すると、6.5前後の値であったことから定義されました。

震度7は最大級の被害をもたらすものと認識されています。計測震度7.0以上を観測した例が無く、実際どのような被害が発生するか不明確なことにより、震度7が上限の震度階とされています。

高密度に密集した大都会で震度階級6.5以上の大地震が発生すると、街が都市が破壊され壊滅的な状況に至る危険性が有ります。

震度階や計測震度の上限域は、建物倒壊の危険性のみならず、社会インフラを含めた都市機能の破壊に至る最大級の被害をもたらす領域として認識しておくことが大切です。

兵庫県南部地震以降、震度7(計測震度6.5以上)の大地震が各地で発生しています。

2004年新潟県中越地震:新潟県川口町※(計測震度6.5) ※現:新潟県長岡市

2011年東北地方太平洋沖地震:宮城県栗原市(計測震度6.6)

2016年熊本地震 前震:熊本県益城町(計測震度6.6)

2016年熊本地震 本震:熊本県益城町(計測震度6.7)

2018年北海道胆振東部地震:厚真町鹿沼(計測震度6.5)

2024年能登半島地震:志賀町香能(計測震度6.6)

平成22年版防災白書の「木造建築物の全壊率テーブル」で、震度の大きさで全壊に至る割合の傾向が見て取れます。全壊被害の中には倒壊が含まれています。

大地震は、震度階で震度6強~7と表現されますが、計測震度6.0~7.0の範囲で見てしまうと、その範囲で非常に大きく被害状況が変わってしまいます。

極めてまれに発生する地震の定義として、

・想定する地震の揺れの強さは、地域により異なりますが、この揺れは、東京を想定した場合、震度6強から7程度に相当し、関東大震災時の東京、阪神淡路大震災時の神戸で観測された地震の揺れに相当します。・・・とされていますので、計測震度6.5程となります。

旧築年の建物は計測震度6.5で80%程が全壊に至る可能性があり、残りの20%ほどは大規模半壊以下の損傷と言うことになります。

過去の震度7の大地震で計測震度6.7以上は発生していませんが、仮に計測震度6.9以上の場合は旧築年でほぼ100%全壊することになります。

又、震度6強(計測震度6.00~6.49)の範囲で全壊の割合が急上昇していますので、震度6強と一括りで倒壊の危険性を判断できるものではありません。

新築年のグラフから見ると、現行法の「1度の大地震では倒壊を防止」できる震度は全壊が発生し始める計測震度6.0付近と見るべきで、大地震の震度階としては、震度6強~7ではなく震度6弱~6強で震度7は含まれていないと見ておくのが無難です。

(出典:内閣府防災情報のページ 平成22年版 防災白書 )木造建築物の全壊率テーブルに震度階と計測震度を追記しています。

全壊率テーブルから、地震規模が大きくなると建物の被害が増大する傾向が分かりますが、建物の被害は地震という自然災害の中で発生します。

「震度7は最大級の被害をもたらすもの」の意味は、大規模な災害に至ることを示していることにほかなりません。

近年、日本各地で自然災害が頻発し激甚化していますが、老朽化した社会インフラが急速に増加していき、今後の地域防災力の低下が懸念されています。

最大級の被害をもたらす震度7は、道路・橋梁・鉄道路線・上下水道・電気・ガス・水道・電話・などの社会基盤インフラが甚大な被害を受け、その環境に見舞われます。

平成26年版 防災白書「大規模広域災害と自助・共助の重要性」で、首都直下地震や南海トラフ地震のような大規模広域災害が発生した直後には、状況にあわせて適切な避難行動を行う等自分自身の命や身の安全を守るとともに(自助)、隣近所で協力して生き埋めになった人の救出活動を行ったり、子供や要配慮者の避難誘導を行う等地域コミュニティでの相互の助け合い等(共助)が重要になってくる。・・・と述べられています。

震度5強で建物に被害が無くとも、棚が倒れて下敷きになるかもわかりません。まずは身の回りの防災対策が大切です。

【ご参考】

政府広報オンライン「災害時に命を守る一人ひとりの防災対策」

内閣府防災情報のページ「今日から始める私の防災のページ」

震度6弱~6強では、建物被害を低減するための減災対策として耐震化が重要です。

震度7は地域社会に大規模な災害を引き起こすものであり、まずは安全な場所に避難出来ることが最優先です。

耐震化は地域社会に対する減災対策とも言えます。

【ご参考】「迫り来る震度7」その7 南海トラフ地震による西日本大震災に備えるための耐震補強の重要性

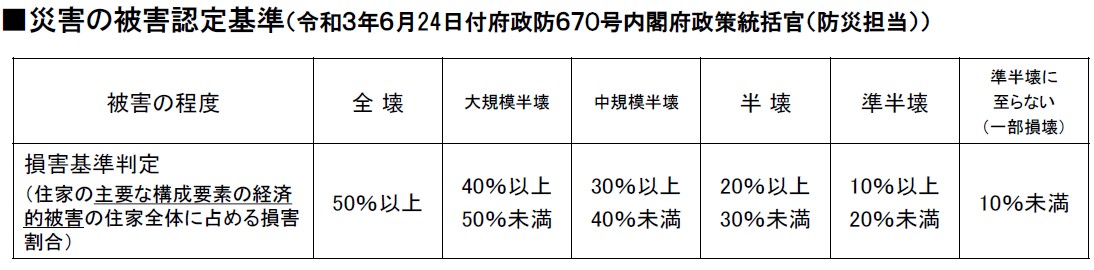

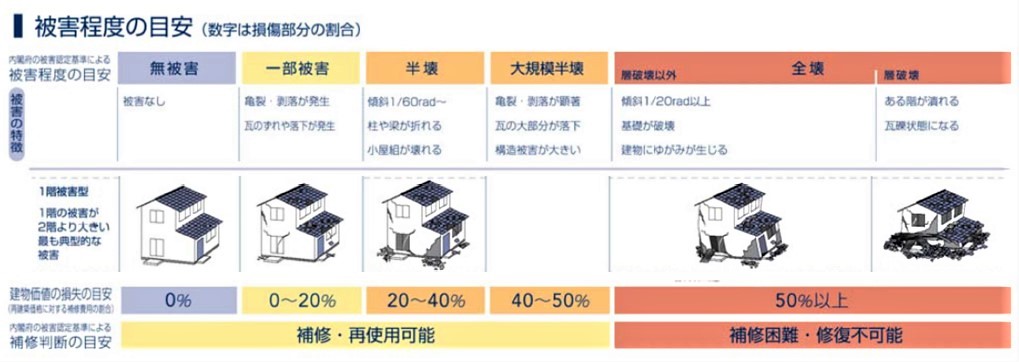

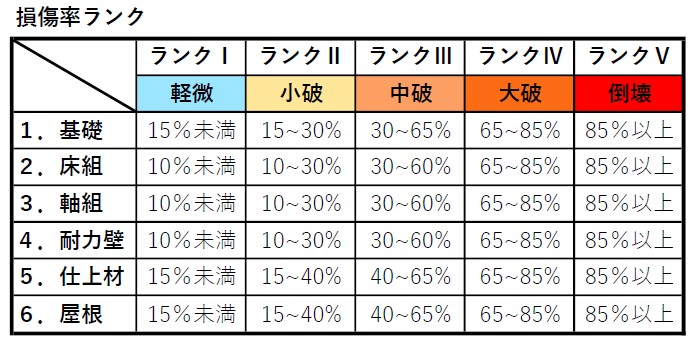

建物被害で、無被害から損傷が拡大し全壊(及び倒壊)に至るまでの被害の違いについては以下の様に区分されています。

(出典:気象庁ホームページ 気象庁震度階級の解説 )

P10被害認定用パターンチャートより引用(被害イメージは一部抜粋)

変位と変形の関係

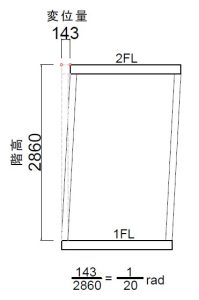

被害認定用パターンチャート(モルタル壁面用)で、半壊は傾斜1/60rad以上全壊は傾斜1/20rad以上となっています。

地震などの横揺れで建物に生じる変形の大きさは、該当階の床に対して真上階の床の変位量を階高さで除した層間変形角で表されます。

「変位」は着目している点が移動し位置が変わること、 「変形」は着目している物体の形が変わることです。

層間変形角

例えば1階床と2階床で高さが2860㎜に対して変位が143㎜生じた場合、(143/2860=)1/20radで表されます。

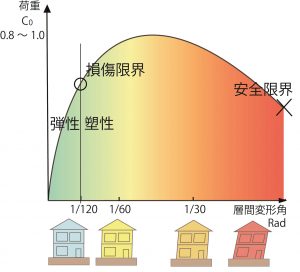

層間変形角と損傷率の関係

建物が地震や台風による水平力で変形していくときの性能を決める指標は、弾性範囲での壁や接合部が傷む直前の「損傷限界」と、損傷による塑性化が進み倒壊直前の「安全限界」です。

1/120rad:ほぼ弾性的な挙動、1/15以上:倒壊の危険性が高い

又、層間変形角が1/15を超えると倒壊に至る危険性が高まります。

被災度区分判定基準の損傷率は、部位に応じて長さ・面積・本数で損傷部分の割合が%で算定されます。

軸組と耐力壁の主な有害損傷として計上される項目

・軸組は、折損、上下端の割り裂け、柱・梁仕口のズレ、脱却、破損

・耐力壁は、残留層間変形角が1/60以上、筋かい損傷、ボード類のズレ、釘浮き、せん断変形等

修復の可否は被災度区分判定によります

被害認定基準と被災度区分判定

罹災証明書に記載される被害認定基準の損傷割合は、目視で確認できる外形的な破損具合で判断される部分が大きい為、必ずしも実際の建物の主要構造部の被害状況を表すものではありません。

建物が修復可能か、どのような修復が必要かを判断するのに不可欠な主要構造部(柱や梁や耐震壁)の損傷具合については被災度区分判定によります。

中破は30~65%ほどの損傷率ですが、被害認定基準の大規模半壊の損傷割合での補修判断の目安から、損傷率は50%以下で適切な調査及び補修・補強により再利用の可能性が有ると判断されます。

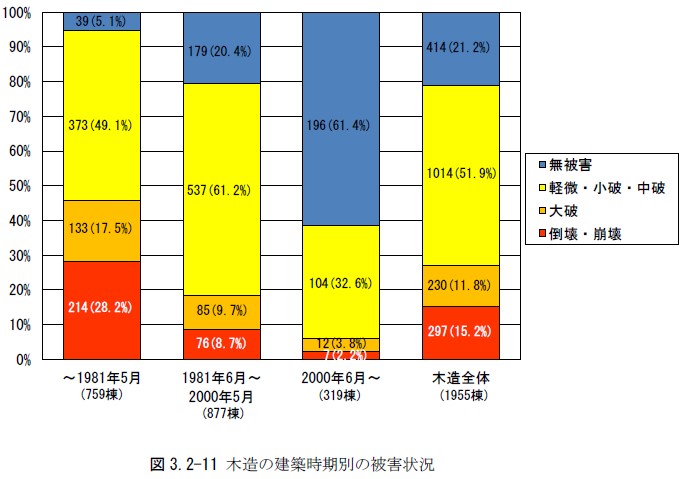

新耐震基準でも倒壊の危険性があります

熊本地震では、熊本県 上益城郡益城町でわずか約28時間以内に震度7の地震が2度発生し、前震後と本震後で町の様子ががらりと変わるほどに被害が拡大し、新耐震基準の導入以降に建てられた住宅の倒壊や大破も目立ちました。

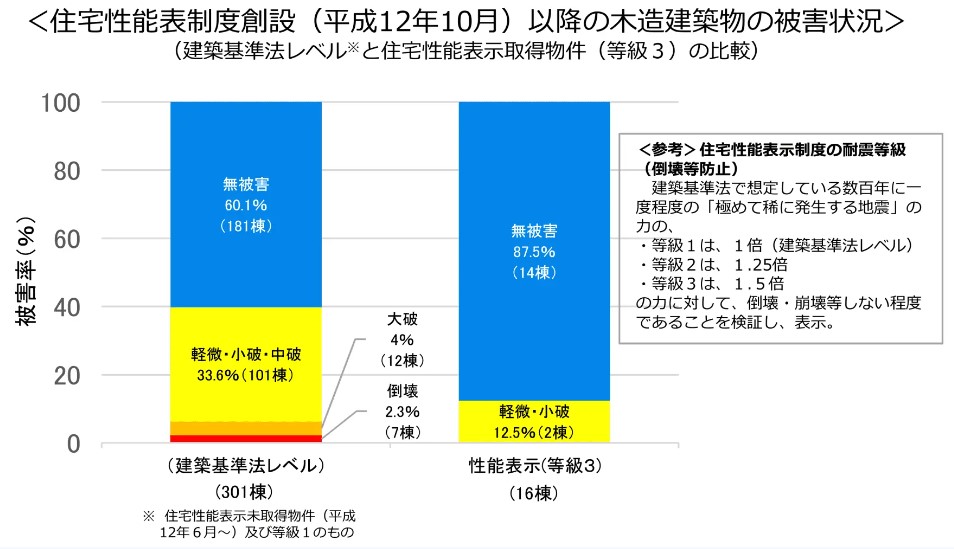

大破と倒壊で着目して見ると、旧耐震基準で45.7% 新耐震基準で18.4% 2000年規準で6.0%と耐震性が向上していることが分かります。特に2000年規準では無被害が61.4%と大幅に増加していますが、大破や倒壊が発生し、住宅性能表示制度の「耐震等級2」の住宅に倒壊が発生しています。

出典:「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書」

2000年規準の2階建て木造住宅の耐震性

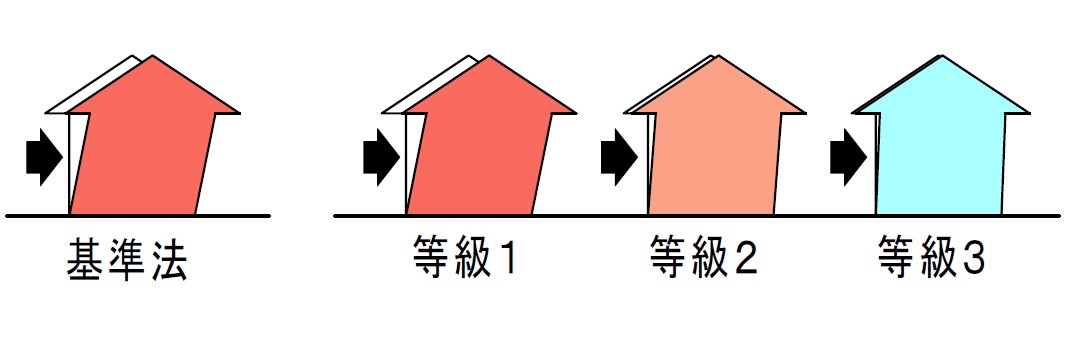

2004年(平成16年)~2006年(平成18年)に、住宅品確法等級1.2.3の実大2階建て木造住宅で実大振動試験が行われました。

1995年兵庫県南部地震の小部海洋気象台で得られた地震波形(※1.JMA神戸海洋波)を用いた実大振動試験で生じた最大層間変形角は、※2.等級1:1/5rad 等級2:1/13rad 等級3:1/26rad となりました。

※1.JMA神戸海洋波

1995年兵庫県南部地震の強震記録で、甚大な被害を引き起こしたものとして

JMA神戸海洋波とJR鷹取波がよく用いられ、計測震度が対象としている周期0.1~1秒の範囲はほぼ同レベルで震度7ですが、古い木造建物に甚大な被害を引き起こす周期1~2秒のキラーパルスでは、JMA神戸海洋波はJR鷹取波の半分程度です。

※2.等級

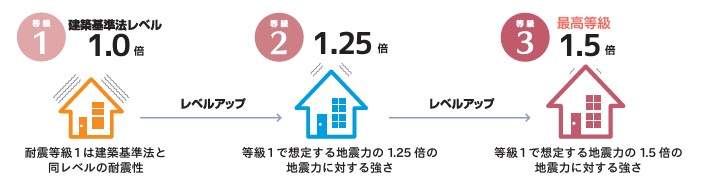

地震に関して、基準法で定められた大地震に対する倒壊防止と中地震に対する損傷防止に分けて、等級1〜3で区分されています。

耐震等級1:建築基準法と同等の地震力

耐震等級2:建築基準法の1.25倍の地震力

耐震等級3:建築基準法の1.50倍の地震力

等級1では倒壊状態の破壊が生じましたが、等級3では一部の部材を交換することにより容易に復旧が可能であったと報じられています。

阪神淡路大震災を遥かに超える大地震であった熊本地震では、新耐震基準の住宅や耐震等級2の住宅に倒壊が発生しましが、耐震等級3は無被害~小破です。

「木造の建築時期別の被害状況」の2000年6月~のいわゆる2000基準で、倒壊が2000年以前の新耐震基準及び旧耐震基準の建物より大幅に減少しましたが、基準法の目的である倒壊を防止できる基準は品確法の耐震等級3のみでした。

【出典:国土交通省(住宅性能表示制度創設以降の木造建築物被害状況)】

更に耐震性を向上するために変わる木造住宅の設計法

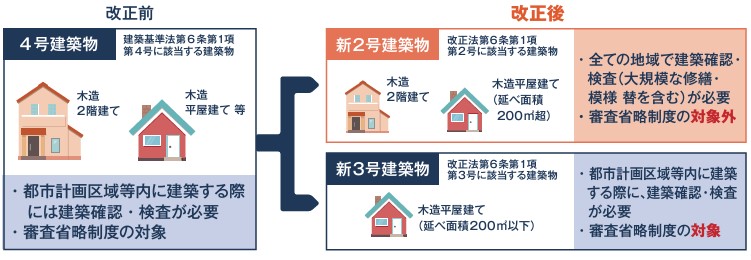

4号建築物と4号特例

建築基準法6条1項4号で規定する建築物で、2階建て以下・延べ面積500㎡(=150坪)以下・高さ13m以下・軒の高さ9m以下の木造建物は、「4号建築物」と呼ばれます。

「4号特例」は、建築基準法6条1項4号に明記されている、特定の条件を満たせば、建築確認時の構造審査を省略できるという規定です。

在来工法で建てられた木造2階建てのほとんどの戸建て住宅が、「4号建築物」の特例、いわゆる「4号特例」で建てられています。

「4号特例」は、建築士が設計を行った場合、建築確認で構造審査を省略(つまり構造計算は省略)できますが、構造上の安全性は「仕様規定」に従って確認する義務が有ります。

木造住宅を建てる時の構造安全性確認する方法として、建築基準法の仕様規定と許容応力度計算及び品確法(住宅品質確保促進法)に規定されている性能表示制度の耐震等級が有ります。

仕様規定は、壁量計算、四分割法、N値計算などの簡易な計算方法で建物の安全性を確認しますので、構造計算の「許容応力度計算」よりも精度が低く、確実に耐震性が確保されているとは言い難い面があります。

2025年4月より、4号建築物に対する建築確認申請の手続きの簡素化の特例(4号特例)の見直しが行われる予定となっています。

【出典:国土交通省資料(2023年10月版)より引用】

法改正後、現行の4号建築物は無くなり、新たに「新3号建築物」と「新2号建築物」に分かれます。

木造2階建てでは、仕様規定で壁量等が改定され、審査区分で300㎡(=90坪)以下の建物で構造関係の規定等の図書が確認申請時に必要になり、300㎡を超える規模になると構造計算が必要になります。

「新2号建築物」に該当する建築物の大規模なリフォームについても、確認申請が必要になります。

繰り返し発生する大地震に耐えれることも重要です

品確法の等級で、地震に対する等級として耐震等級(構造躯体の損傷防止)が有りますが、

構造躯体の長期的な耐久性の等級として、劣化対策等級(構造躯体等)が有ります。

【出典:国土交通省資料 住宅性能表示制度かんたんガイドより引用】

建築基準法の大地震は、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震・・・これは、関東大震災において東京で発生したと推定される地震の揺れや阪神淡路大震災において神戸で観測された地震の揺れに相当します。・・・と解説されています。

しかし近年では、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震が、1995年(平成7年)阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震以降、地震活動が活発化し、日本各地で幾度も発生しています。

3世代住宅として~90年もの期間を考えると、内陸部の地震や海溝型の地震等で幾度も損傷することは有りえます、

損傷は劣化の原因にりますので、劣化防止のための修繕費がその都度必要になります。

基準法の想定を超える大地震や繰り返し発生する大地震に耐えるためには、剛性を高める耐震性だけではなく、靭性(粘り強さ)を高めて繰り返しの揺れに耐え損傷を低減する耐震性が重要です。

耐震リフォームが効果的です

耐震補強の目的

耐震補強は、地震による建物の破損を抑えて倒壊を防ぐ性能を向上させることです。

しかし、

今後どれほどの大地震に襲われるか分かりません。

大地震による地震被害を、全く受けないようにすることは困難です。

最優先される目的は、建物の倒壊を防ぎ自身や身内や第三者の人命確保を図ることです。又地域社会の安全性も高まります。

更に、損傷割合(損傷率)が低ければ再利用することが可能です、

最低限必要な耐震性

まずは、最低限の基準である建築基準法と同様の考え方で、1度の大地震では倒壊せず避難できることを最低限必要な耐震性ととらえて、そのために必要な耐震補強の費用で考えます。

建物の地震被害を低減するためには、耐震性をより髙くする必要がありますが、その為のコストが増大します。

コストと性能を検討する時、耐震性だけでなく、長期的な資産維持の観点から、使用期間や家族構成などのライフスタイル、建物の耐久性や維持保全のためのコスト等を含めて、リフォームの一環として検討することが効果的です。

木造住宅リフォーム

木造住宅のリフォームは、以下の項目が挙げられます。

・屋根・外壁、基礎の老朽化による補修・改修

・家族の増減に伴う増築・減築

・高齢者のためのバリアフリー化

・省エネルギーの為の断熱化工事

・台所・洗面所・トイレ・浴室の設備機器の改修

・耐震補強工事

耐震補強工事は、床・壁・天井材を撤去復旧して行われることが多く、リフォーム工事に合わせて行うことで、工事費を削減することができます。

耐震補強工事はリフォーム計画の一環として、総合的な耐震改修(耐震リフォーム)をぜひご検討ください。

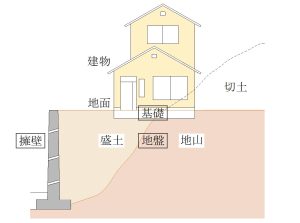

建物以外も大切です

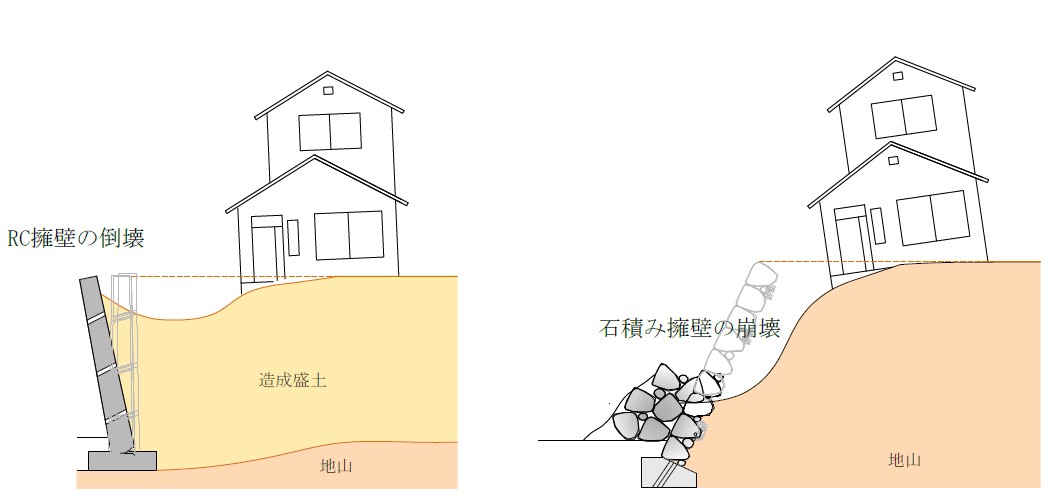

住まいの安全性は、建物自体と建物を支える擁壁(が有る場合)・地盤・基礎がそろって地震や豪雨による自然災害に耐えれることが大切です。

近年頻発する大地震や豪雨により、宅地擁壁が倒壊する被害が多数発生しています。

特に、現行の宅地造成等規制法ならびに建築 基準法で適用される技術基準に合わない擁壁や健全度の低い擁壁に被害が多く発生しています。

建物だけでなく、擁壁及び地盤で地震や豪雨による被害が予見される場合は事前の補強が重要です。

次回は、木造住宅の粘り強い耐震補強についてご案内します。

「迫り来る震度7」その11 大地震で建物が壊れる原因と対策(木造編)③

◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆

京都府・大阪府・滋賀県・奈良県で、耐震診断・耐震補強に関するご相談は、「構造物の医者」の石山テクノ建設に、お気軽にご相談ください。

電話でのお問合せ: 075-682-4377(代)

(平日 9:00~17:00)

◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆

石山テクノ建設株式会社は、皆様のくらしの安全と安心を、補修・補強・耐震補強技術でサポートします。

ご参考ページ

「迫り来る震度7」その6 南海トラフ地震前に関西で直下型大地震の可能性は?

「迫り来る震度7」その7 南海トラフ地震による西日本大震災に備えるための耐震補強の重要性

「迫り来る震度7」その8 大地震で建物が壊れる原因と対策(RC造編)

「迫り来る震度7」その9 大地震で建物が壊れる原因と対策(木造編)①

「迫り来る震度7」その10 大地震で建物が壊れる原因と対策(木造編)②

「迫り来る震度7」その11 大地震で建物が壊れる原因と対策(木造編)③

「迫り来る震度7」その12 大地震で建物が壊れる原因と対策(木造編)④京くみひもと縄がらみ技法で古民家を強くする

「迫り来る震度7」その13 擁壁が壊れる原因と対策①その擁壁は大丈夫ですか?